またか。日経1面のトップニュースを見てため息が出ました。コロナ禍に入ってテレワークが普及してIT需要が急拡大します。半導体工場を作るには時間がかかるため、供給を急に増やすことはできません。結果として2021年に半導体が不足して自動車の製造ラインが止まるという事態になりました。

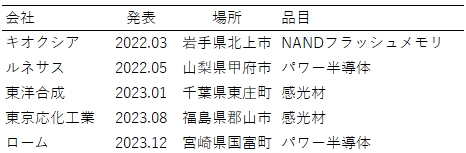

2022年末にかけて半導体不足は解消していきますが、2022~2023にかけて多くの日本企業が半導体の新工場計画を発表しました。半導体不足の状況から社内や工場の立地自治体と議論に1年ほどかかるということなのでしょうが、どうもタイミングが悪い。特に、普段は投資していない日本企業が揃いも揃って投資に踏み切るときは、石橋を叩きすぎてタイミングが遅れているため、既に市況がピークアウトしたタイミングが多いというのは、もはや法則に近い再現性の高さだと思います。「あの会社が投資したから、うちも」とお互いに相手を見ていて、実は誰も自分で考えていないように見えてしまう。当時、Laurus Investmentsというカナダの運用会社で日本の半導体セクターを調べていて、「10年ぶりの新工場建設決定」という威勢のいいリリースを見るたびに、残念ながらこの工場が竣工することには半導体サイクルは終わっているのだろうなと思っていた通りになってしまいました。

不動産開発でも似た兆候が見て取れます。オフィスの空室率が下がっても、すぐにオフィスは建設できない。計画・着工して大型ビルができる5年後くらいには景気サイクルが反転していることが多いです。人と同じ行動をして、人より儲けることはできません。景気が悪いときにこそ投資できる企業は希少です。