7月20日に参議院選挙が行われました。前評判通り、自公与党で過半数割れ、国民民主党、参政党の躍進という結果になりました。2000年代に入ってからの参議院選挙結果を集計した感想を書いてみたいと思います。

2001年に小泉首相の参議院選挙では、旧5党(自民、公明、民主、共産、社民)が合計して9割以上の議席を占めていました。それが、今回は70%以下に低下。このトレンドが続くと、3年後の参議院選挙ではさらに低下するでしょう。特に、立憲民主、共産、社民の凋落(3党合わせて87議席が47議席へ半減)が顕著です。比較すると、自民と公明はむしろよく時代の変化に耐えてきたと評価したい。社民党は土井さんの時代(1989年参議院選挙のマドンナ旋風)、民主党は菅さんの時代(2009年衆議院選挙)で自民党を上回る議席を獲得。しかし、両党とも成果を残せません。民主党政権時代は私の記憶にも残っています。政権奪取してからのプランがなかったのか、有権者の期待が高すぎたのか。2大政党制のチャンスが失われ、さらに自公(特に創価学会員の高齢化による公明党)の凋落が始まったことで、今後はますます多党化による分断が始まる予感がします。SNSなどでコアな有権者にダイレクトに意見を伝えるスタイルが普及すればするほど、多少妥協してでも連立を組んで安定政権を維持するメリットが少ないですから。

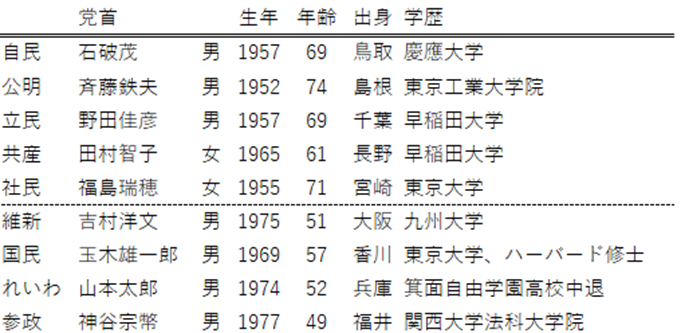

諸外国に比べるとゆっくりではありますが、若返りも進んできました。旧5党の党首の平均年齢が約70歳に比べて、新進4党の党首の平均年齢は約50歳。高齢化に伴い、高齢者の有権者数が多く優遇政策がとられやすいことから、シルバー民主主義と言われて久しいわけですが、物価高で高齢者も既存政党に不満を持ったのでしょうか?そろそろ若手にやらせてみようという流れは歓迎したい。70代というと、自分の親をイメージすればいい訳ですが、SNSもYoutubeもやってません。テレビや新聞という既存マスメディアの凋落もあり、50代政治家と発信力に差がついてきたのかもしれません。このトレンドもしばらく継続することでしょう。