資本主義とは何か?

Wikipediaによれば、資本主義とは「生産手段の私的所有および経済的な利潤追求行為を基礎とした経済体系」です。1980年代から日本やアメリカで育った身としては、資本主義社会を当たり前に感じてしまうわけですが、これはごく最近のことです。そもそもヨーロッパで資本主義という言葉が使われだしたのが1850年。つい150年前のことでしかありません。例えば1万年前に始まった農耕など人間の歴史の時間軸で考えても、非常に歴史が浅いと言わざるを得ません。

資本主義から逃げ出した

私は、大学を卒業した2004年から2009年まで資本主義の最前線である金融業界で働きました。それまでの人生経験から世の中を理解する多様な切り口の中で、お金という切り口がとても強力だと感じていたからです。しかし、機関投資家の株式アナリストとして、事業やお金について日々考える時間がありすぎる中で、色々と疑問に思ってしまいました。一番の疑問は、お金という切り口で人間の行動が説明できたからと言って、それに何の意味があるのだろうかという点です。人間が生まれるはるか昔から地球上にあるものを、人間は私的所有していいのでしょうか?政府は経済成長、企業は売上や利益の成長と当たり前のように言うが、そもそも成長することは絶対的に正しいことなのでしょうか?

そんなことを考えすぎ、歴史の浅い資本主義から離れ、人間が古くから行ってきた生きていくための営みにヒントを求めようと思いました。具体的には、①自分の先祖が全て子供を残してくれたこと、②自分の先祖が全て衣食住を確保してきたことは、絶対的に本当だと思えました。逆に言えば、自分の先祖が全て都会に住んで経済成長を目指したとは全く信じられませんでした。そんな訳で、2009年から2013年の間、結婚して子供2人授かり、農業や大工仕事をしていました。

資本主義に回帰した

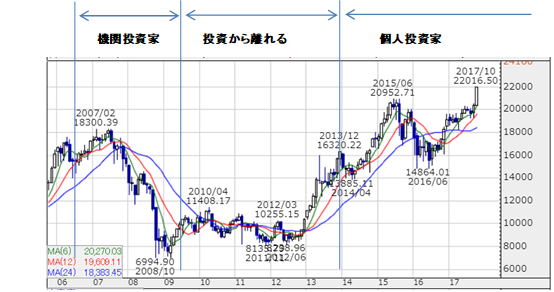

2014年から個人投資家として都会生活に戻ってきました。肉体労働を楽しめなかったという事もありますが、それ以上に資本主義を肯定できるようになったことが大きいです。

今の私の考えは、上記The Passions and the Interestsを書いたアルバート・ハーシュマンという経済学者に近いものです。人間の男には動物的本能として、他の雄を倒し、できるだけ多くの雌を囲って子孫を残したいという純粋な欲求があると思います。しかし、個別最適が全体最適に一致するとは限りません。ホモ・サピエンスが身体的能力に勝るネアンデルタールなど他の類人猿に対して優位に立てたのは、身体的能力が弱いが故に集団で協力することを覚えたからだと言う説もあるようです。上記ハラリ氏のサピエンス全史などはこの立場だと理解しています。つまり、人間社会の歴史とは、いかに動物的欲求を抑えて集団活動を維持していくかというものだということです。

集団活動を維持する仕組みとして、宗教や王朝、法律、貨幣制度などが生まれたのでしょう。しかし、人間が地球上で一番強い種族の地位を確立してしまうと、やはり個人的本能欲求を押さえつけるだけではフラストレーションが溜まってしまいます。そのはけ口が、売春、コロセウム、酒、ギャンブル、スポーツ、さらにコントロール不能になると戦争になったりするのでしょう。

「みんなのため」というスローガンが失敗することは社会主義国家を見ても明白なのですが、個人的には宗教的集団生活を体験して実感しました。現代資本主義社会における私有の概念や競争に背を向けて共同生活を選ぶ人たちは、日本においてもいます。どの集団も、始まりは美しいようです。崇高な理念に共感する人々が集まり、精神的な豊かさを追求するための場を作っていきます。しかし、時が経つにつれて生活が安定してくると、フラットであったはずの集団内部で上下関係が生まれます。私有の概念がないために力のあるボスが総取り状態になってしまい、まさに人間版サル山です。女性もボスに気に入られることが生存戦略につながるためか、一夫多妻制状態になりやすいようですし、暴力もあるようです。これらの経験を通して、人間の本能的欲求を発散しつつ、かつ全体最適のために活動してもらうことの難しさを実感しましたし、そう考えれば現代資本主義社会は極めてよく回っているなと感心してしまいました。

アルバート・ハーシュマン氏いわく、『人間の本能欲求を宗教などで押さえつけることはできない。圧力が強すぎて、いつかは蓋が吹き飛んでしまうことは歴史が証明している。唯一できることは、お互いの本能欲求をぶつけ合って、摩耗させることだ。』つまり、毒をもって毒を制するのが資本主義の本質なのです。競争が嫌だと言っていると、抑圧された本能欲求がより醜い形で現れて驚くような気がします。

資本主義から逃げ出したことは、私にとっては間違いでした。慣れない農業や大工仕事に励んでは疲れて寝ていた日々の数年間は楽しめたのですが、少し慣れてくると頭でっかちな自給自足的生活で自分の本能欲求を満たすことはできなかったようです。

Happy Investing!!