私は、個人投資家と並行して副業を行い、安定収入源を確保することにしています。4月から起業の手伝いをしている一環として、プログラミング教室「TECH::CAMP」に通い、ウェブサービスのプロトタイプを作成することができました。

副業する理由

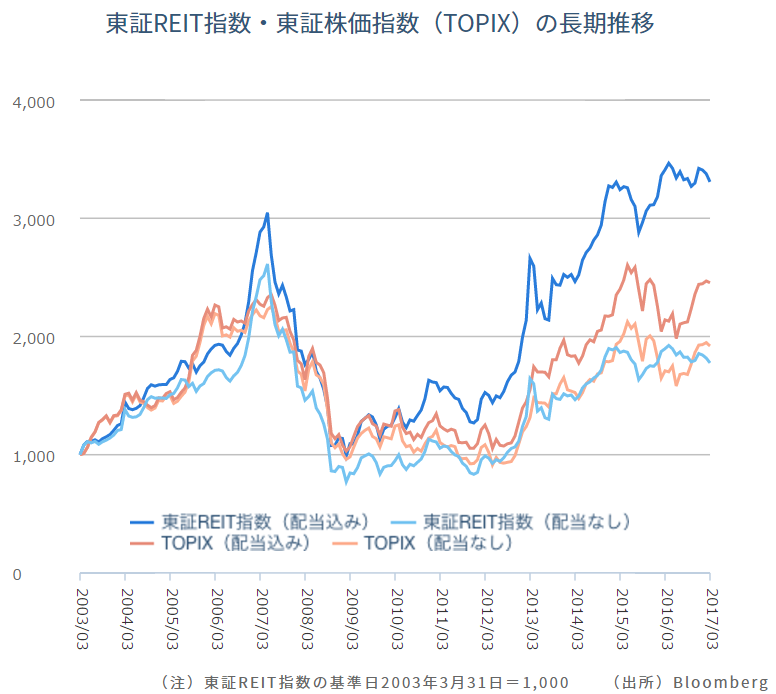

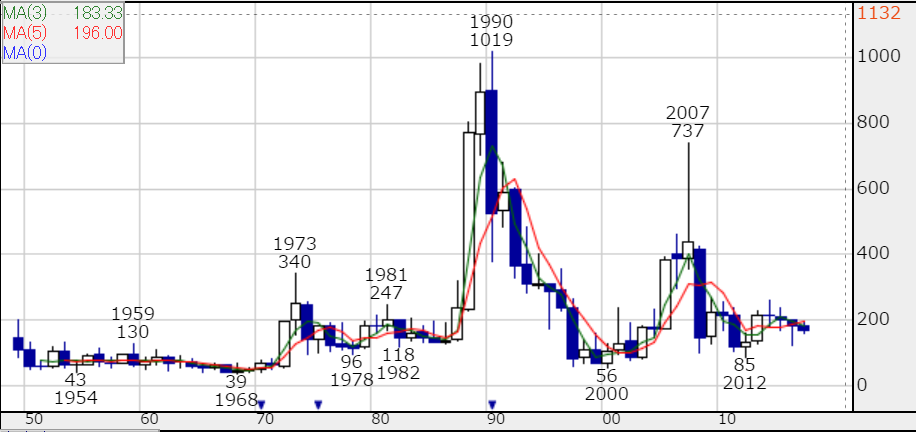

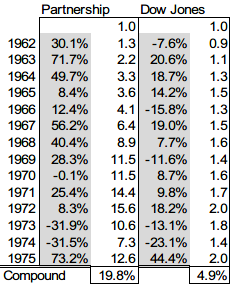

私は過去3年、個人投資家として生計を維持できるだけの収益を上げています。しかし、それは結果論でしかありません。毎年のように株式投資で稼げる保証はありませんし、逆に毎年稼がなくてはいけないと思ってしまうことは危険な発想だと思っています。私は株式現物買いしか行いません。つまり、株式投資で稼ぐためには、まず株式を買わなくては始まらないからです。株式市場は、熱狂と悲観の間を揺れ動く人間心理を映しています。企業の適正価格を大きく超える価格で株式が取引されていることもあれば、逆に大幅に安く取引されていることもあります。そのような現実がありながら、常に株式投資で稼がなくてはならないから、市場の高い安いに関わらず、常に株式市場に投資しなくてはならないと思ってしまうことには問題が多いと思います。

割高だと思うのであれば現金比率を高くして株価が安くなるのを待てばいいというのが正解ですが、実践するのは簡単ではありません。過去の経験上、市場が高値を付けてから安値に以降するまでには1.5~2年ほどの歳月がかかります。2015年夏に高値をつけた日経平均に照らせば、市場全体が安くなるのは2017年末から2018年夏かもしれません。もちろん、市場全体が調整する間にも割安な個別株式を見つけられることはありますが、総論としては、2年くらいは難易度の高い相場環境が続くことを想定してます。私は家族もいるので、毎月の固定費としてキャッシュが出ていきます。正しいと頭では分かりながらも、ただ座して投資資金が減っていくのを見ているのは、私にとっては精神的に厳しいものです。買うことを正当化するような企業価値評価を行ってポジションをとってしまった痛い経験もあります。

そこで、ここ1年ほどは、副業としてアルバイトをして週の半分ほど働き、ビジネス内部の動きに触れ、投資から離れた人間関係を気づき、何より安定収入を得ることで、投資における長期的な成功に不可欠な精神的安定を得られることがわかってきました。

2017年4月から友人の紹介で起業を手伝う

2017年3月までは、友人が取締役を務めるちとせバイオエボリューションというバイオベンチャーで、補助金申請の手伝いをしていました。4月からは、高校同級生の紹介で起業を手伝っています。バフェットの言葉に、「私は事業家だから、より優れた投資家になれた。私は投資家だったから、より優れた事業家になれた」というものがあります。たびたび紹介してきた、IT起業家からファンドマネージャーに転じたモニシュ・パブライも同じことを言っています。

今回の起業手伝いは、企業経営を身近に参加できるチャンスとして楽しみです。このようなチャンスを頂けて、とても有り難いことです。

ウェブサービスを作るには

本サイトはウェブエンジニアの方に開発を頼むのですが、最初の打ち合わせで、発注側が全くウェブサービスを理解していない状態で発注すると、共通言語がないために意思疎通に苦しみ、時間と費用が無駄になるであろうことが予想されました。

そこで、(1)エンジニアとの共通言語を学び、(2)投資家などに見せることのできるプロトタイプを創る、という2つの目的をもって最近増えているプログラミング教室に通うことにしました。幸い通う時間はたくさん確保できますので、TECH::CAMPという通学型を選択しました。

TECH::CAMPの感想

プログラミング言語の習得は、普通の言語習得と同じだと思います。カギは反復練習です。カリキュラムはよく作りこんであり、3度くらい繰り返すと、かなり理解が深まりました。ここまで10日くらいかかりました。そこから自分たちのウェブサービスのプロトタイプづくりに進むことができ、2週間ほどでRuby on Railsでのプロトタイプをウェブにアップすることができました。

TECH::CAMPの一か月だけで本格運用できるウェブサービスを作れるとは思いませんが、(1)他人にアイディアを伝えるプロトタイプを作り(動いているものを見せないと、なかなか他人にイメージを持ってもらえません)、(2)開発を頼むエンジニアの人が何を言っているのか理解できるようになります。

我々の最初の打ち合わせでは、プログラミングを理解しない顧客からのざっくりとした発注に、エンジニアも不安になっていたのことでしょう。大きなバッファーを見込んだ見積もりになるのは仕方なく、500万という見積もりを受けました。プログラミンを知らない顧客は、なぜ材料費ゼロなのに500万もかかるんだ?とこちらも疑心不安になります。お互いに不信感を持ってしまうという、良くない状態です。プログラミングをかじったことで、今は何が難しいかを理解することはできます。そのうえで、なぜ500万が高いと思うかも説明することができます。例えば、素人の私がつきっきり正味1週間でプロトタイプを作ったのです。プロの人であれば、似た事例を多数扱ってきているはずです。現在はデザイン料込みで200万とお願いしていますが、実際にいくらに落ち着くのか楽しみです。

いずれにせよ、TECH::CAMP代 13万 + パソコン代 9万 + 時間 2週間 で エンジニアの方々との話し合いがとてもスムーズになり、開発コストが少なくとも100万円は削減できるでしょう。とてもよい費用対効果でした。TECH::CAMPの創業のビジョンである、「難しいと思い込まれているプログラミングを多くの人に学んでほしい」は十分に達成できる仕組みだと思います。敷居の高いプログラミングを身近にして頂き、ありがとうございました!