カナダで韓国からの移住者と話していると、移住した理由として、(1)子供を激しすぎる受験戦争から遠ざけたい、(2)息子の徴兵制を回避したい、という2つが多いように感じます。私の中では「徴兵制=人気がないもの」という固定観念が出来上がっていたところに、ノルウェーでは全く違う状況だと知って驚きました。

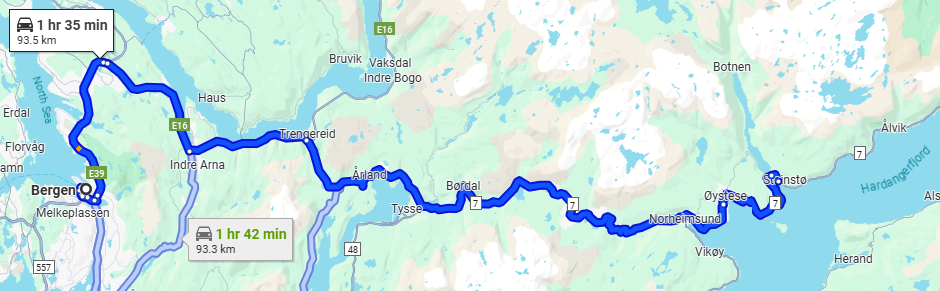

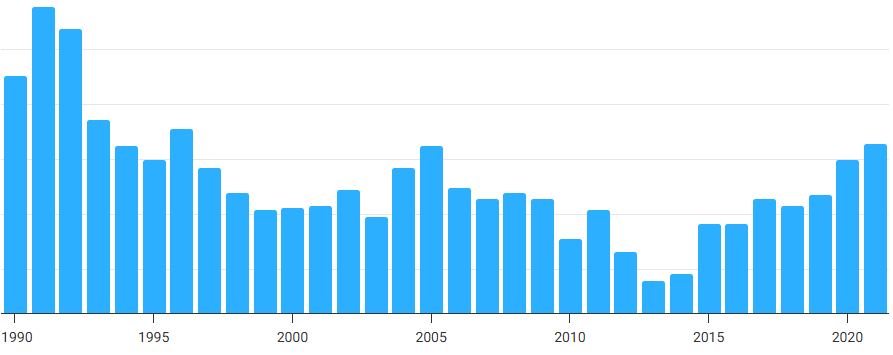

“In Norway, young people compete to serve in the military – ノルウェーでは若者が兵役に参加するために競争している”という記事(リンク)を読んで驚きました。偶然の産物のようですが、冷戦が終了して軍隊需要が減少、以前ほど徴兵人数が必要なくなりました。例えば現在、ノルウェーの18歳人口は84000人ですが、徴兵需要は10000人しかありません。需要が供給を下回ったことで、全員が仕方なく嫌々行っていた兵役が、選ばれし者が集まる場所への様変わりしたそうです。2023年の兵役には25000人が応募して、その中の優秀な10000人が選ばれました。

履歴書に「兵役」と書けることが個人にとって有利に働けば、徴兵制に人気が出るという当たり前の話。イスラエルの徴兵制におけるエリートIT部隊出身のIT起業家が多いことにもつながります。おそらくその経歴だけで、ベンチャーキャピタルが話を聞いてくれることでしょう。