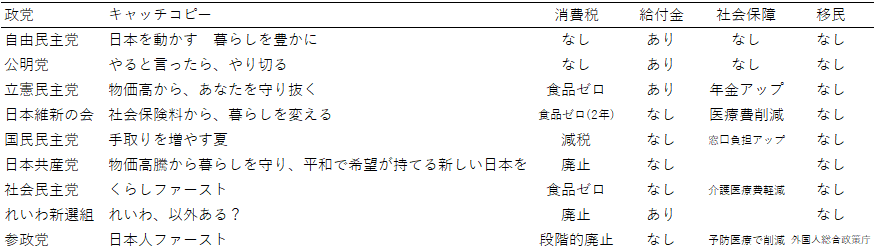

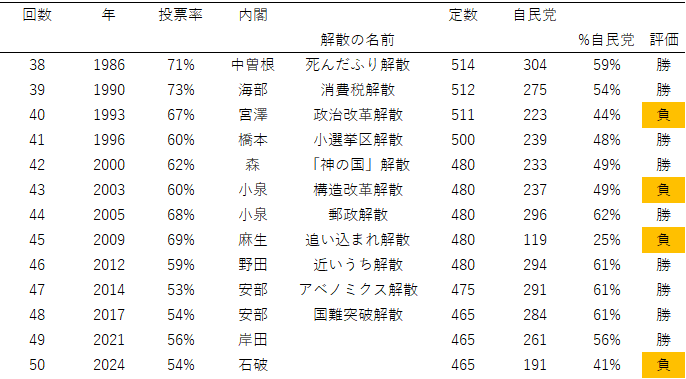

選挙シーズンなので、衆議院選挙の歴史を調べてみました。過去40年の間に行われた衆議院選挙は13回。衆議院の任期は4年ですが解散総選挙があるため、実質約3年に1回行われてきました。評価としては自民党の9勝4敗。10年に1回ほど定期的に負けていて、これは景気サイクルとリンクしているようです。1993年はバブルがはじけ、2003年はITバブルがはじけ、2009年はリーマンショック、2024年は新型コロナからの円安+物価高。有権者の意向は足元の景況感に強く影響されるのだと思います。

もう一つのトレンドは、投票率の低下です。1980年代には70%もあった投票率が、2010年代に入ると50%台に低迷。日本経済がうまく行っているとは言い難い時期に投票率が下がっていくことが不思議です。投票率が減るほど、組織票のある自民党や公明党が優位になってしまう。有権者が自公連立を信任しているということなのでしょうか?

次に、衆議院といえば解散総選挙が常だったわけですが、過去2回は任期満了による選挙。これはたまたまなのか、トレンドなのか?トレンドだとすれば、どのような変化を反映しているのでしょうか?ときの内閣が、解散総選挙をするほど追い込まれなくなっているということでしょうか?

私は、1990年からの日本の長期低迷でほぼ一貫して政権運営してきた自民党は変わるべきだと思っています。2009年で一瞬政権交代が起きた際の民主党の政権運営がいまいちだったことは事実ですが、最初はそういうミスもあるでしょう。それでも自民党以外の選択肢を育てる必要があると思っています。野党がバラバラに戦っているうちは、与党を利するばかり。中心になるべき野党第一党がはっきりしない現在、どうすれば野党共闘できるのでしょうか?